Jan Vermeer van Delft:

Die Spitzenklöpplerin

Um 1669 / 70

DE![]() EN

EN

Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie

2005

„Zusatzblatt zum Ausstellungskatalog

Der Zauber des Alltäglichen

Holländische Malerei von Adriaen Brouwer bis Johannes Vermeer

für das außer Katalog gezeigte Gemälde

Johannes Vermeer Die Spitzenklöpplerin

Frankfurt am Main

Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie

10. Februar - 1. Mai 2005

Johannes Vermeer Die Spitzenklöpplerin

Um 1669/1670. Leinwand, auf Holz aufgezogen 23,9 x 20,5 cm

Paris, Musée du Louvre

Herkunft:

(?) Pieter Claesz van Ruijven, Delft (vor 1674); Maria de Knuijt, Witwe von Van Ruijven, Delft (1674– 1681?); Magdalena van Ruijven und Jacob Dissius, Delft (1681–1682); Jacob Dissius (mit seinem Vater Abraham Dissius, 1685–1694), Delft (1682–1695); Verst. Dissius, Amsterdam, 16. Mai 1696; Jacob Crammer Simonsz. (1725–1778), Amsterdam, Verst. Amsterdam, Schley, 25. November 1778, Nr. 17; Jan Danser Nyman (1735–1796), Amsterdam; Jan Wubbels (um 1725–1792), Maler und Kunsthändler, Amsterdam; Verst. Amsterdam 16. Juli 1792, Nr. 213; Jan Spaan (1744–1821), Restaurator, Amsterdam; Hendrik Muilman (1743–1812), Bankier, Amsterdam, Verst. Amsterdam 12. April 1813, Nr. 97; Bernard Coclers (1770–1802), Maler und Kunsthändler, Amsterdam; Verst.

A. Lapeyrière, Paris 14. April 1817, Nr. 50; Anne Willem Carel, Baron van Nagell van Ampsen (1756–1871), Botschafter und Außenminister, London, Den Haag, Verst. Den Haag 5. September 1851, Nr. 40; Dirk Vis Blokhuyzen (1799–1869), Rotterdam; Verst. Paris 1. April 1870, Nr. 40; erworben 1870 (frs. 7900) von Eugène Féral; Inv. M. I. 1448.

Ausstellungen:

Vermeer tentoonstelling ter herdenking van de plechtige opening van het Rijksmuseum op 13 juli 1885, Amsterdam, Rijksmuseum, 1935, Nr. 166; Vermeer, oorsprong en invloed. Fabritius, de Hooch, de Witte, Rotterdam, Museum Boijmans, 1935, S. 36 f.; Vries, A. B. de, In het licht van Vermeer, Den Haag, Mauritshuis, 1966, Nr. 1, Dans la lumière de Vermeer, Paris, Musée de l’Orangerie, Nr. 8. Johannes Vermeer, Washington, National Gallery of Art, Den Haag, Mauritshuis, 1995/96, Nr.17.

Literatur:

Hoet, G., Catalogus of naamlijst van schilderyen, met derzelver pryzen, 3 Bde., Den Haag 1752–1770 Bd. 1: S. 35, Nr. 12; Blankert, A., Johannes Vermeer van Delft 1632–1675, Utrecht/Antwerpen, 1975, S. 159f., Nr. 26, Farbtaf. 26; Wheelock, A. K., Jr. u. a., Ausst.-Kat. Johannes Vermeer, Washington, National Gallery of Art, Den Haag, Mauritshuis, Stuttgart, Zürich, 1995, S. 27, 41, 57, 62, 112, 160, 174, Kat. Nr. 17, S. 176–179, Farbtaf. S. 177; Franits, W., Dutch Seventeenth-Century Genre Painting. Its Stylistic and Thematic Evolution. New Haven, London 2004, S. 237f.

Nur das Klappern der Klöppel scheint die Stille zu stören, welche die junge Frau umgibt. Konzentriert neigt sie ihren Kopf über die filigrane Handarbeit, während ihre Finger Nadeln und Klöppel führen. Zur Unterstreichung der kontemplativen Stimmung wendete Jan Vermeer verschiedene Stilmittel an. Charakteristisch ist die Bedeutung, die dem Licht zukommt. Es fällt von rechts oben ein und bildet auf der geneigten Stirn und den emsig arbeitenden Fingern die intensivsten Reflexe. Weiterhin trifft das Licht auf die Rückwand, die den dargestellten Raum im Hintergrund abschließt. Ein bei Vermeer geläufiges Motiv ist das Repoussoir im Vordergrund. Wie bei dem Geographen aus dem Städel (Kat. 71) schiebt sich von links ein Tisch zwischen den Betrachter und die Spitzenklöpplerin. Die dunkle Silhouette des Tischtuchs und des darauf abgelegten Nähkissens verstärken die distanzierende Wirkung. Wie abgeschirmt sitzt die junge Frau an ihrer Arbeit. Der eng gefasste Bildausschnitt verstärkt diesen Effekt: Keine Interieurschilderung lenkt von der konzentrierten Handarbeit ab.

Darstellungen von Frauen bei der Handarbeit waren ein geläufiges Sujet in der niederländi-schen Malerei. Ausgehend von dem in den Sprüchen Salomo (31, 10–31) geäußerten »Lobpreis der tugendhaften Hausfrau« wurde die häusliche Arbeit der Sphäre der Frau zugewiesen (Abb. 1)(1). In der niederländischen Graphik des 16. Jahrhunderts wurde das Thema mit einer moralisierenden Aussage verbunden: Demnach stand die fleißig ausgeübte Hausarbeit für weibliche Tugendhaftigkeit, Faulheit hingegen für einen lasterhaften Charakter. Häufig wurden die beiden gegensätzlichen Auslegungen menschlichen Verhaltens in Pendants einander gegenübergestellt(2). In der Malerei des 17. Jahrhunderts lebten beide Themenbereiche fort: Bei Darstellungen der liederlichen Hausfrau, die vom Weingenuss berauscht in tiefen Schlaf fällt, macht das törichte Verhalten der unbeauf-sichtigten Kinder und Haustiere die negativen Folgen anschaulich. Dem steht das positive Gegenbild weiblicher Arbeit gegenüber in Darstellungen, die entweder reinliche Interieurs oder kontemplative Momente zeigen. Vermeers Spitzenklöpplerin steht in dieser Tradition, ohne dass durch ein Gegenstück oder andere innerbildliche Verweise auf die moralisierende Bildtradition angespielt würde. Allenfalls das neben dem Nähkissen abgelegte Brevier könnte auf die Lektüre von biblischen Weisheiten oder erbaulicher Literatur verweisen und damit den ikonographischen Kontext andeuten.

Kennzeichnend für die Werke von Vermeer ist sein Bemühen, den atmosphärischen Gehalt der Szene zu vermitteln. Das Spiel des Lichts auf den Oberflächen betont den konzentrierten und selbstversunkenen Moment. Möglicherweise ließ sich Vermeer von den optischen Effekten der Camera obscura inspirieren, um die illusionistische Wirkung seiner Gemälde zu erhöhen(3). Auch die Spitzenklöpplerin zeichnet die kunstvolle Suggestion von Tiefenräumlich-keit aus. Vermeer erzielte sie, indem er den Vorgang der Wahrnehmung durch das menschliche Auge nachahmte. Deshalb ist das Gemälde in Bereiche mit unterschiedlicher Tiefenschärfe aufgeteilt. Dem recht präzise wiedergegebenen Mittelgrund mit dem Gesicht der Frau und ihren Fingern steht der unscharfe Vordergrund gegenüber. Die aus dem Kissen heraushängenden roten und weißen Seidenfäden haben keine Binnenstruktur und verschwimmen zu unscharfen Linien. Damit ahmte Vermeer die begrenzte Fähigkeit des menschlichen Auges nach, Gegenstände im unterschiedlichen Abstand zu fokussieren: Konzentriert sich das Auge auf die Erfassung von entfernten Gegenständen, werden die näher liegenden Dinge unscharf wahrgenommen. Der Betrachter vor dem Bild kann diesen Effekt jedoch ausgleichen, denn mit größerer Distanz zum Gemälde »übersetzt« das menschliche Gehirn die unscharf gemalten Partien in scharf gesehene Gegenstände. Durch den Kontrast zwischen dem dunklen blautonigen Vordergrund und dem von Gelb und Weiß dominierten hellen Mittelgrund wird dieser Effekt verstärkt.

Die Spitzenklöpplerin wird allgemein um 1669/1670 datiert. Damit entstand sie etwa zeitgleich mit dem Frankfurter Geographen, zu dem im Hinblick auf das wie eine Barriere wirkende dunkeltonige Repoussoirmotiv im Vordergrund wie auch in der kontemplativen Bildwirkung deutliche Übereinstimmungen bestehen.”

Mirjam Neumeister

1 Vgl. Ausst.-Kat. Tot leering en vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevorstellingen uit de zeventiende eeuw. Amsterdam, Rijksmuseum, 1976, S. 42. W. Franits verweist in diesem Zusammenhang auf einen Kupfer-stich von Nicolaes de Bruyn aus einer Serie zu den »Zehn Lebensaltern des Menschen«, in dem das Motiv des Klöppelns für das fünfte Lebensjahrzehnt steht; vgl. Franits, W., Paragons of Virtue, Women and Domesticity in Seventeenth-Century Dutch Art. Cambridge 1993, S. 62.

2 Ein sehr spätes Beispiel sind zwei Mezzotintos von Gerard Valck nach Michiel van Musscher mit einer schlafenden Küchenmagd, der eine Flohsucherin gegenübergestellt ist; vgl. Ausst.-Kat. Mirror of Everyday Life. Genreprints in the Netherlands 1550–1700, hrsg. v. E. de Jongh und G. Luijten. Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1997, S. 368–372.

3 Zum Einfluss der Camera obscura auf die niederländische Malerei vgl. Delsaute, J.-L., The Camera obscura and Painting in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. In: Vermeer Studies, hrsg. v. I. Gaskell und M. Jonker. Washington 1998, S. 110–123. Im Gegensatz zu Wheelock (Ausst.-Kat. Washington/Den Haag 1995, S. 178) hält Delsaute den direkten Gebrauch der Camera obscura durch Vermeer für eher unwahrscheinlich.

© 2005 Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frankfurt am Main; Autorin

Holbeinstraße 1 • 60596 Frankfurt am Main

Tel. 069/60 50 98-0 • Fax 069/61 01 63

info [@] staedelmuseum.de • http://www.staedelmuseum.de

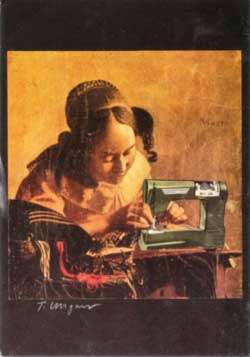

Tomi Ungerer

Ohne Titel

Um 1960

Publié dans Horrible, vers 1960

Encre de Chine et photo-collage de La Dentellière

de Vermeer. Musée Tomi Ungerer -

Centre international de l'Illustration

© Musée de la Ville de Strasbourg/Tomi Ungerer

Photo: Mathieu Bertola

Unbekannter Maler

Fotos: Walter Stach

Wien, Flohmarkt-Naschmarkt

22.04.2023